影音檔案庫

影音檔案庫

高千惠 VS 王咏琳

■ 狂飆-那些年、那些人、那些事

高千惠(以下簡稱「高」):雖然2010年代距今很近,但妳2010年代的台灣經驗,卻見証了那個年代的許多現象。在台灣80後世代當中,妳以淡江法文系,國立台北教育大學藝術學研究所的背景,在藝評書寫、策展參與與替代空間經營上,於2010年代陸續展現介入藝術生態的能力,成為極年輕的藝術評論、展覽策劃工作者。我想從妳的評論工作、策展工作、替代空間經營、影像美學與國際藝術觀看等參與角度,回溯妳所處的藝術生態,探討妳個人獨特的養成與實踐途徑。

2010年,妳曾與王柏偉、江凌青成立評論工作者互助團體「WJW」。在藝評領域上,能否以妳的世代角度,談談2010年代所感受的藝評環境?是什麼原因,使你們選擇在台灣藝評學會之外,成立「WJW」?「WJW」的初衷、理念與目標是什麼?它對妳的階段意義是什麼?

王咏琳(以下簡稱「王」):「WJW」就是一個互助團體。我2008年從法文系畢業,在音樂廠牌工作一段時間後,自學去考研究所。我跟江凌青緣份很深,會去唸國立台北教育大學的藝術研究所理論與評論組,正是凌青建議的。跟王柏偉則是因為數位藝術評論獎才認識。當年柏偉拿到首獎,我是入選。我跟柏偉本來都不是念藝術的,我們大概就是被江凌青這個太陽磁場吸過去。那時候,柏偉在德國柏林,凌青在英國萊斯特,我在台灣,三個人隔空互通有無。

WJW很單純,就是很希望跟朋友一起做點好玩的事,翻譯國外很棒的書。這個團體給予我很多動力跟幫助,也都是我很景仰的同伴。我們主要就是看彼此的文章,談最近看的展覽,三個城市正在發生的事等等。我是一個很懶的人,不是那種會預想要完成什麼事的人,隨波逐流的成分比較大,充其量只是一個文藝少女。生產藝術文章,對我來說並不簡單。WJW對我的意義是來精神支持的力量。我們同期的藝術界朋友還有蘇育賢、鄭安齊、劉玗、周育正、陳寬育、王聖閎、簡子傑、Zoe,以及在學院中一起成長的同伴等。前輩胡永芬、張晴文、吳達坤等人,也讓我在藝術界看到一些發展的可能性與安定感。

那個時候的台灣藝術界變動超級劇烈。當年的前衛藝術家,大約在90末進入學院後開始發酵。2005年後,台北當代館展覽的目標越發明確,台北雙年展也是,加上替代空間整個大爆炸,藝術雜誌的發展也在勢頭上,畫廊一個接一個開,博覽會也同樣一個又一個舉辦。所有人都把「當代藝術」放在雷達內,加上那時候不少藝術學院也設立了藝評專業,創造一個對於年輕策展人與年輕藝評人很大的需求空間。

那個時候生產展覽的速度很快、很消耗。本來只是希望透過投稿介紹同儕作品,卻出現了藝評與策展雙重身份的「評策」角色。碩班畢業後,進了高美館,因為不適應公家體制才離開。之後的策展邀約與座談變得越來越多。我發現,生產展覽其實很需要時間,但這也說明一個現象,當時對於年輕策評工作者的需求,就是這麼高。

■ 爆炸-世代的總體焦慮與國際化迷思

高:2010年代的你,曾有趣地設定出一個書寫行動目標,要以「關注文字書寫對於藝術與群眾間的穿透動能」為方向。進入2020年代,這個穿透動能常被簡化「話語權」,或某種思想、文化觀點的影響實踐。從現在的視野回溯,妳認為這十年間,「當代的藝術文字書寫」有那些轉向?對藝壇的有那些影響?台灣是否有異於他方的期待與想像?

另外,從妳所處的2010年代到2020年代,藝術文字書寫極大的場域變化,是從紙本轉向網路平台。在藝術的穿透動能上,它轉向詮釋與推介;在觀眾的穿透動能上,它則轉向報導與傳播。而一直以來,最具穿透的動能多是有關事件與生態的批判內容。妳認為當年制定的評論方位,如妳寫的,「致力於修護當代藝術基因細胞、社會美白,以及創造環境自然分解之抗氧化有機評論。」這些關鍵詞,至今仍有其聯想空間。當時的個人書寫與狀態,妳覺得具有那些年代性的意義?

王:其實「修護當代藝術基因細胞」等這些描述,都是當年無聊亂寫的,只是想要搞笑,我一直都不是很嚴肅的人,自然也沒有很認真地思考過書寫會留下什麼,或是對台灣藝術會有什麼的影響。

那時候,只有對看展覽跟作品對話這件事,似乎比較能認真面對。每次寫藝術家個展,會跟藝術家聊比較久。除了想把作品背後的意圖搞清楚,也想明白藝術家在形式上的鑽研與內容使用的問題。當時覺得藝評的一部分工作,就是將藝術品的內容轉譯給讀者,這也是持續書寫的動機。但是,我現在不認為轉譯藝術家作品是藝評家的任務;而是,藝評的書寫,在於怎麼紀錄時代在思考的事。

2010年那陣子,國際畫廊紛紛到香港跟北京去駐點,一個又一個的雙語藝術雜誌出現在市面上,《Artforum》等國際雜誌也有了簡體中文版。台灣則除了《藝術家》、《今藝術》之外,後來有了《藝外》、《藝術觀點》,香港的雜誌《Art Plus》也到台灣發展。很多藝術家開始自己辦雜誌,比如說《Art Today》等,其他所謂生活藝文類的雜誌群也超級多。作為評論者,在供稿上,常常被交稿期限追著跑,生產速度永遠趕不上思考內容。

那時候,寫雜誌要看雜誌名聲,做展覽要看空間名聲。那個環境創造很多年輕策展人的空間,但很多台灣畫廊,並沒有真的追上思潮變化,僅僅就停留在「找個年輕人來策展」上。對於研究的厚度跟作品、媒材進展,甚至對於藝術家的興趣也不大。他們只是想要一年有一檔,似乎作了支持年輕藝術家這件事。當時畫廊有這麼大的需求,但年輕策評並不是真的能透過參與,而作到什麼。

人們會覺得台灣解嚴後,台灣藝術場景發展,經歷了類似宇宙大爆炸。但2010年前後,整個台灣藝術邁向專業化、產業化的更新跟衝擊,整體上是更加劇烈的。除了替代空間的勃發,一個一個藝術中心的開設,華山跟松菸設立的推波助瀾,越來越多補助案跟文化空間BOT也出現。好像做藝術,真的可以成就一個事業。當然,經營不善而消失的畫廊也不在少數。2013年的「Art Basel」第一次在香港舉辦,所有畫廊都摩拳擦掌提案,所有人都要帶很厲害的作品去參加,促使這類藝術產業的工作增多。國內的大大小小的博覽會、或是各式各樣的雙年展,因運而生。

幾個國際大展成功的案例,使年輕藝術家備受鼓舞。我們這個世代的藝術家,無一不夢想在國外美術館舉辦個展,無數人努力申請駐村,學習簡報技巧,申請出國補助。在這個氣氛下,藝評也瀰漫著要「國際化」的壓力。當時出國展覽,都好像大事一樣,要在藝術雜誌上發新聞稿。逐漸地,人們對於藝評的期待也跟藝術家一樣,也注意到國際化了。2010年代,整個藝術世界還是非常以西方為中心,即便藝術世界當時正逐漸關注亞洲,但這個亞洲,應該只有中國。那時,所有台灣資源能觸及的,都是北京跟香港的國際市場訊息。這種企求持續了好長一段時間,直到紙本雜誌逐漸消失。

藝評是否也要國際化呢?到底什麼是國際化藝評?這似乎沒有答案也沒有定論。當時,好像只要出國發表,可以在國外獲獎就好。現在回頭看,當年這個群體的追求,似乎變得有點傻傻的,因為在地藝評在語言上,就是無法進入國際化的語境。我們這一代,所謂學院培養出來的的年輕獨立藝評,最終留在場域持續書寫的也不多,很多因現實而轉向機構。這種焦慮,在時代的轉換下,終於逐漸消失。

我們這一代藝評的困境是,首先是稿費供應太低,大家一起燃燒了一陣子,生活還是無以為繼。我自己當年的稿費,是一字1~1.5塊錢,幫香港或是北京《藝術界》寫稿,則有一個字4塊的稿費,才有專業被回饋的感覺。大學兼課鐘點費是575元,展覽策展費是三萬塊,一年做兩個展已經極限了。這一代的策評,看起來好像被台灣藝術的場景發展推到浪頭上,但所獲得的經濟支援超級低。

至今日,能長時間貢獻藝評環境的書寫者,除了上一代長期有個人方向的耕作者之外,我們這一代的藝評,比如說林怡秀、簡子傑,王聖閎等,我們多半是書寫同輩創作者,形成一種責任感下的「陪伴」角色。這樣的責任感與陪伴,是透過不斷地談論、書寫、思考,看著他們創作,讓他們的作品跟思考,能夠在藝術生產過剩的時候,因自己的文字被留下來,被談論,被閱讀。如此,感覺自己也經歷了創作過程。在台灣書寫藝術,即便很窮苦,但還是會常常有一種驕傲,似乎自己跟著這些藝術家一起成長。

■ 陪伴-從評策實踐到影錄領域的開啓

高:妳以年輕世代方位,能夠這麼劇烈加速度地談2010年代的台灣藝壇,說明妳真的是走過現場。妳談的藝評生態,我認為是跨世代現象,不是世代年齡的問題,而是在地文化價值的長期認知問題。

從1990年代走到2020年代,台灣官方與雜誌稿費並沒有什麼成長,學界更少,藝廊則較高,但也形成文字服務作品與業界行銷的非自主狀態。自主性的藝術書寫是一條很孤獨很超現實的路。知識,因為看不見,在台灣一直是廉價的。另外,社會沒有分辨與評鑑的標準,藝術書寫也出現語言等級與社會機構身份的差別,這現象背後有很大的總體社會問題,這裡,我們就暫時不討論。

不分世代,我們走過一些生態、一些時空,也許不會強烈感到有那些重要的內外意義。但如妳剛剛說的,有些參與的事項與過程,的確也成為生命的一部份。例如,我覺得妳們這個世代,有關策展工作與空間經營的介入,在2010年代還是一股重要的藝術社會擾動力量。能否談談妳在美術館機構期間,所參與的一些策劃?是什麼原因與條件,妳從官方機構生態走向民間機構生態,並從陪伴式書寫進入更有方向感的錄像藝術領域?

王:進入高雄市立美術館是非常幸運的事,當時只有三個公立美術館,公家機關單位有沒有開設職位,更是可遇不可求。高美館展覽組同事都很厲害,我從他們那邊學習很多。可能當時年紀尚輕,不習慣體制,離職後,館內同事還是很珍惜我,會找我去當高雄獎觀察員。

「台灣國際錄像藝術展」,是我跟謝館長提的方案。待過公家美術館的人都知道,美術館展覽組常常收到外部奇怪的提案,多半是掮客跟真的很怪的組織,或是素人藝術家。我當時建議館長,把第一、二屆錄像雙年展引進館內。我跑去找胡朝聖跟陳永賢邀展,寫企劃書,一個人搞定空間,也跟鳳甲美術館的同事搞定器材、運輸,然後再去找高雄電影館合作。

我們這個世代喜歡錄像,是很自然的事。除了身邊的藝術家多半都在作錄像,對年輕的我來說,這也是比較沒有視覺語言障礙的媒材類別。我的影像或攝影領域的啓蒙,最重要的經驗是在研究所時,當過林志明教授的助理。當時他請電影學者多米尼克·帕伊尼 (Dominique Païni)來台,由我伴隨他在台灣作專題講座。他很早就開始談電影遷移到美術館、美術館中的電影、錄像藝術作為電影的他者面向,等等有關今日電影的種種變種狀態。

在和帕伊尼共事的兩週內,我受益良多。現在唸電影博士班,才知道他真是世界級的大師。那兩週的洗禮,在我心中種下了種子,當然,花了很久時間才發芽。我的碩論,也是寫藝術家自傳電影。對於錄像的美學研究,則是念了電影系博士班後,才開始真的去思考影像質地的問題,不再限於往常那種討論錄像外部的描述。

高:我觀察到妳介入的藝壇現象,是官方與民間互動出的年代景觀。2010年代,在文化政策與大環境趨勢下,文化部與國藝會也出現大量地方展覽空間、替代空間的補助方案。

在當時崛起的80後世代裡,妳以當時所謂的「評策」身分,極為活躍地替不同文化機制策劃展覽。在那個階段,妳對「策展人」的認知是什麼?有那些展覽對妳具有重要的意義?或者帶給妳特別的經驗?

王:如您提到,2010年後大量的展覽空間、替代空間出現,有很多年輕策展人是真的帶著一股熱誠寫計畫、投展。我記得有朋友開過玩笑說:過去所有人都想要開空間;可是現在都想開公司。一切都因為補助。這讓我覺得,申請補助是主業,創作是副業了。

當時我們正邁入三十而立之年,對經濟有很大的焦慮。此外,大家對於台灣藝術國際化也有很深的焦慮感,誰參與國際雙年展,誰出國比賽,都是大新聞跟大榮耀。這樣的焦慮也影響到我。離開美術館後,胡朝聖找我去做那年的藝術家博覽會《生命是種隱喻,而你也是》,那是我面對如何處理影像的開始。當時在松菸展場,把陳萬仁的三頻道作品《無意識航行》在輸送帶上,覺得影像空間可以有很多有趣的思考。作索卡藝術中心的《Mental-logue/Monster-logue》時,對科技的媒材性則有更多的發現。那個展覽,邀請陳松志、郭奕臣、林冠名等人作新作,一起發想交流,非常好玩。

我從來沒有覺得策展是要放大個人理念,主要就是跟藝術家們一起做好玩的事。找到詮釋他們作品的方法,對我來說更重要。我的策展想法通常也很簡單,例如耿畫廊的《森森》展,我找了80位藝術家捐作品,只因為我想支持一個環保的基金會–「地球公民基金會」,也因為那個展,找了時尚雜誌跟金曲獎得主生祥合作。動機,只是他們的理念跟我對世界的理念很相近。北美館的30週年展中的《失重》,我只選台北雙年展委託製作或是收藏的作品,去談雙年展到底發生什麼事,雙年展是如何抱著「讓台灣進入國際的格局」的期盼在操作。

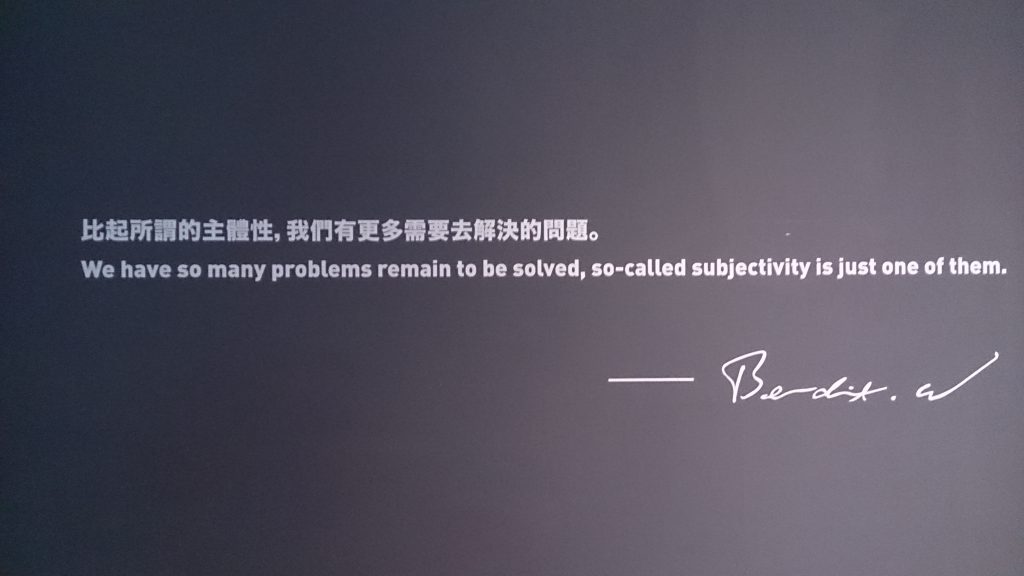

對我而言,2015-2016年有兩個重要展覽-台北藝術村的《我們都是時代的炮灰》,以及在一個場地很小的恆畫廊作的《影像的第三方認知》。前者,我虛構了一個藝術家「Benedict Wong」,說他在國外得過多少大獎,是很厲害的台灣藝術家,亂講他得了什麼科技獎,用洗衣機做電子音樂等瞎掰內容。但「Benedict Wong」是真有其人,他是好萊塢科幻電影中很次要的亞洲配角,常常一下就在電影中喪命。我用他隱晦地談台灣對於國際化的焦慮與壓力,以及這種常常處在炮灰的狀態。參與的藝術家中,王鼎瞱、鄭博聰跟陳乂(陳志建)等人,都用「Benedict Wong」的名稱作新作,偽裝成Wong的個展,直到展期結束才公布。當時真的很多觀眾慕名而來,要看國際大咖。這個展覽打中很多人的心聲,特別是我這個世代的藝術及文字創作者。在這麼虛幻的追求下,我們口語不清地大談國際化,卻沒有人能說得清楚是什麼。

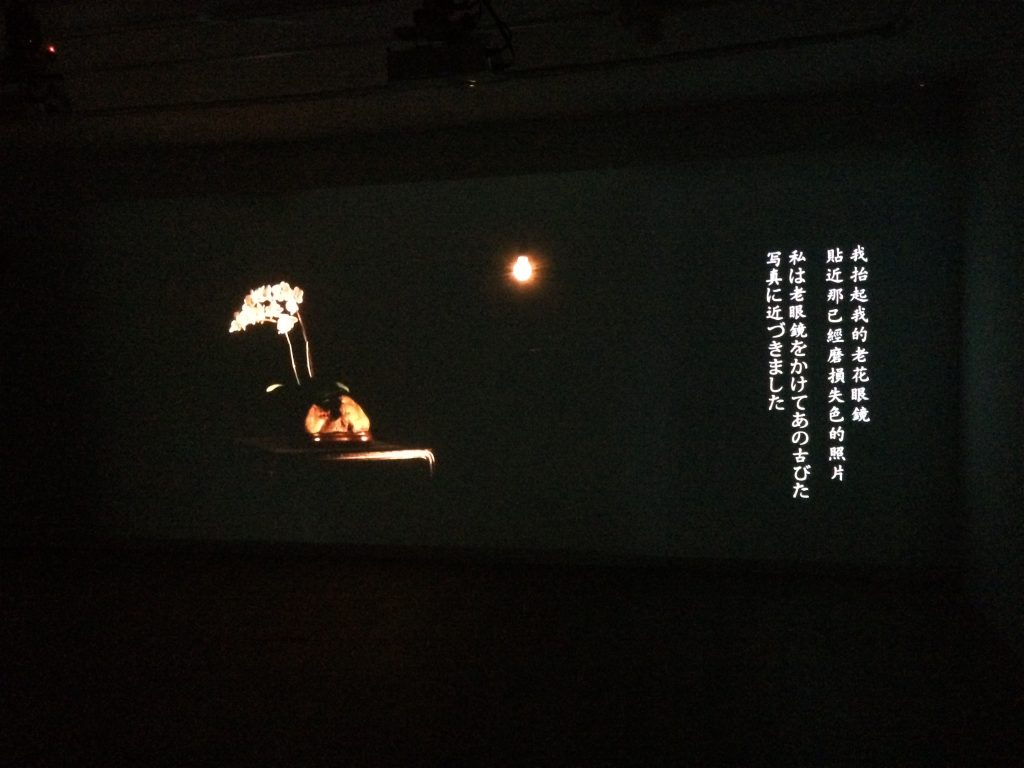

《影像的第三方認知》,是我自己很想再看一遍的展覽。當時在鄭先喻的技術支援下,做到了我想要的展覽。在一個空間很限制的畫廊,我提出三件新的影像作品。一個是吳宜曄沒有攝影機運動的動態影像;一個是蘇匯宇《超級禁忌》(Super Taboo)的平行移動,像是捲軸翻開的雙螢幕影像;一個是王鼎瞱運用透視法視點,在多個場景間往中心移動的錄像《若林純子》。三個影像透過程式控制,會在第一個作品結束後自動播放,第二個播完全暗,而他方的第三個錄像又開始播放。意即,觀者的身體和視角會跟著輪播的作品一直調動。

有這樣的想法,是因為錄像展覽的觀者注意力很容易被稀釋,多數人幾乎無法完整看完一個作品,就移動到下一個展間。我希望用策展方法,直接調動觀者的注意力跟身體,讓錄像的材質、攝影機運動,都能被突顯出來。我希望觀眾在那三十幾分鐘內,也歷經了一個面對影像的有意義過程。

■ 過渡-從藝術聚落空場到海外藝遊

高:繼獨立策展人的角色之後,妳在北投「空場」擔任執行總監的時期,也見証2012年至2018年間,一個600坪藝術聚落空間的起落。妳能否以「空場」的穿行經驗,談談這個首創獨立藝術書季、具藝術介入社會能量、擁有藝術駐村功能,以及曾經是許多北部藝術家難得的工作空間之運行?它在2010年代中期所具有的生態影響是什麼?有那些藝術工作者因而受益?是什麼原因被迫結束?

王:一開始,是朱駿騰帶著滿滿的動力,串連很多藝術家創立了這個聚落。草創時最複雜,我進去的時候,「空場」已經是個完善的空間。當總監時,我有個很棒的夥伴黃偉倫,「草率祭」就是出自他之手。那時候,有國外策展人或是學者來台,都會參訪「空場」。這種「studio visit」的機制,我們建立的很不錯。吳季璁跟郭奕臣,因出國展覽機會比較多,也會帶國外單位來觀看其他藝術家的創作。

「空場」一直以來都面臨非常大的營運壓力。我比較按照自己的方法做事,不要讓「空場」因為經濟壓力走歪,從組織規劃到空間安全上的考慮,培養新人,讓空場體質可以好到拿到文化部補助,得以順利營運等。除了「草率祭」,我們也去參與「白晝之夜」、參與台北雙年展回顧展,以及很多論壇。也跟駁二合作「聖鬥士策展人」計畫,培養了兩位目前成績都很好的藝術工作者,黃郁捷與林裕軒。

我很愛計畫,不喜歡意外,對事物有一些既定看法,底線常常踩得很硬。那時候對空場只有一個期待,藝術家可以好好使用工作室,我們可以作有趣的事。當時「空場」的房東是「正大紡織」,因為第三代接手,也想參與文創,但給的條件極度苛刻,除了在「空場」坪數上大作文章,還曾經想設立藝術家競賽資金,以便獲得作品收藏權,後來又說要投資一百萬共同經營。我當時不願意拿那點資金犧牲「空場」的自由度,所以也接了不少小案子去維持營運與開銷。回頭看,我還是認為當年的方針是對的。

我後來因為去阿根廷跟肯亞而離職。空場原可以自給自足的,因為房東想要用他們的方式變成藝術工作坊,最終結束了「空場」。

高:繼「空場」之後,妳在2017年獲「海外藝遊計畫」補助,前往荷蘭阿姆斯特、阿根廷布宜諾艾利和肯亞,進行將近二月的當代藝術創作與藝術組織發展的查訪。妳從這些南轅北轍的前衛藝術生態中,看到那些差異?它們能否提供台灣當代藝術與機構發展的一些經驗值?或是,因地方歷史經驗而不可復刻?

王:我們是先去荷蘭,當年有很大的荷蘭藝術祭,阿姆斯特丹美術館也在重新談論歐洲6,70年代的前衛運動「Zero Movement」。這件事讓我對所謂的「另類前衛」有興趣,畢竟我們知道的前衛都是紐約前衛。而前衛運動,似乎都長得非常的像,都有燒東西、影像檔案之類的表達方法。

到了阿根廷,我去尋找布宜諾斯艾利斯70年代的前衛運動「Ti Della」。運氣非常好,找到了還存在的兩個藝術家,年紀都已經很大了,做了訪談,也拿到了很多第一手的資料。阿根廷歐洲移民很多,跟歐美前衛運動關係也很深。「Ti Della的資料,在阿根廷很著名的第三電影《Hours of Furnace》中有相當著墨。在那邊一個月,遇到了很多中南美的藝術家,理解各自面對政治與經濟變遷的狀況。

後來去肯亞,目睹了很多正在發生的前衛運動。那邊的藝術家,連攝影機都是不容易取得的資源,多半畫廊也都是在白人移民家族掌握中。肯亞是資本差距非常大的社會,藝術家也有藝術村,但空間沒有那麼多,所以他們會在高速公路上做快閃的展覽。因為交通都被貨車塞爆,車速都是時速20公里,還真的可以看展覽。我在的時候,他們正好總統選舉,有很多抗爭事件。我覺得某部分的前衛跟抗爭經驗,跟台灣一樣,都是獨一無二的,也應該在歐美去中心化的脈絡下,被好好看待。

■ 眺望-從山海能量到五湖平原

高:你的空間地圖實在跳走得又快又大。是什麼原因,促使妳在2018年,又前往加拿大多倫多,並進入了電影學系的博士班課程?移居多倫多之後,妳在中文書寫上是否想扮演文化橋樑的工作?妳認為目前台灣藝壇的最需要的國際藝術訊息是什麼?在全球化與地方性上,妳看到的台灣藝壇最需要那些資訊的刺激?或是,國際思潮這個概念,根本就是一個假議題?

王:我決定離開台灣的原因,是身心靈消耗到極點。從2010年到2018年間,生活與工作不斷地消耗,收入不穩定,也不太知道未來在哪裡。

來多倫多的時候,我先在「Pleasure Dome」實驗影像組織工作,讓我感受到過去的台灣工作節奏太快。出國後,也發現台灣藝術真的很棒,台灣做自己的事就滿好的。國際化是很虛幻的概念,因為各個國家都在處理他們的在地化、國際化的困境。整個「去歐美中心化」的思潮,加上台灣的冷戰位置,已經幫台灣打開一些空間。我在加拿大,其實也受惠這個思潮的轉變,我的研究突然很受關注。我進入多倫多大學那年,多大電影系從很白的系統慢慢轉向,納入更多東南亞跟南亞的學者教授,在種族跟性別上也逐漸多元。作為多大電影系博士生的第一人,也滿像吉祥物的。

台灣現在的困境是,台灣政府一直想扶植當代場景跟文化產出,但沒有在文字傳播上下功夫。幾個很重要的英語系學術資料庫或是論文平台,都看不到台灣的產出,話語滲透力相當低。文字的產出,對於國外研究者研究台灣才是最大的資源。所有人要研究台灣,都要回溯這些文字或是論文、英文專書的產出,不是展期一個月的視覺效應。台灣也需要長年經營正規的研討會,廣納國外學者。台灣的思潮跟進很快,但消失的速度也很快,可能這又回到台灣是沒有國家的狀態,需要持續思考我們的特殊性在哪。

高:妳目前進入西方學院體系,在專業教育上,發現有那些差異?妳的所學與未來,會不會是一種橋樑的角色?從遠距看島嶼,是否有一些生活與工作的感觸與願景?

王:台灣藝術學院在學科教學與分類上的僵化現象,無助於藝術動態影像的發展,放入當今電影的重新塑造中談論,也無助於藝術學科脈絡的擴延。雖然大學也有設立電影科系。 我認為,影像的數位化打破了錄像藝術與擴延電影當初針對場所、媒體種類的文化批判脈絡。台灣動態影像的發展行至今日,將影像視為「去穩定化」的行動,將會是關鍵點。不要再抓住「錄像」這個詞,而是「錄像」在國際間的發展,還有藝術家影像在電影的角色,以及動態影像的過去跟未來。影展無法取代藝術家個展,但藝術家電影具有的彈性遠比想像的更大。

關於自我定位,我很驕傲我是一個島民。島民的精神能量跟延展性,讓我覺得很驕傲,也比大陸型人口更有趣。北美現在有更多的研究在講群島研究,亞太研究,過去在西方定義的東亞研究或是區域研究,已經是冷戰的產物。我認為如果我不是來自台灣,我不可能做到這麼多事,不會用很多生活體驗來想事情。這種山與海所創造的文化距離與能量,直到現在,我才理解對我有多麽深刻的影響。

我認為台灣教育需要有很多的變革。台灣有個特別的地方,我記得台灣藝術學院評圖,學生都會被罵到哭,我不明白台灣為何有這樣的風氣。北美講話,比較有修養。我認為整個台灣教育現場要改變,溝通要多一點尊重。因為學生的學習方式跟理解世界的方式已經不一樣了。

在北美,在學院力求種族多元化或是性別多元化的場景中,研討會非常多元。加拿大一級學院,甚至表明不會再僱用男性白人,因為真的已經太多了,整個一級學院都像殖民機構,百分之80都是男性白人在主管跟教授知識。在這個時勢轉變下,我獲得很多優勢或是力量。很多台灣人會跟著美國右派說這種政治正確太過頭,但如果沒有這樣的倡議,我們到現在都還在研究好萊塢電影或是法國新浪潮。加拿大這樣一個多元社會,如何地致力族群平等這件事,我覺得可以給台灣的未來很大的啟發。

高:的確,現在年輕亞裔女性學術研究者,在北美都成為系所的吉祥物。妳2022年有一篇重要文章-《從「錄像藝術」的不適切框架看台灣當代藝術影像的解讀危機與論述方法的更新》,是屬於影像發展美學與在地評論的書寫。這篇文章,是妳站在北美大平原遠眺山海之鄉,才能夠寫出來的。或許,山海能量加上高遠與平遠的視野,是一種很好的方位。

王咏琳

1983年出生,天秤座,藝術評論、展覽策劃工作者。淡江大學法國語文系學士、臺北教育大學藝術與造型設計學系理論與評論組碩士。曾任高雄美術館展覽組策展人,後以獨立策展人的身分,在2010年代策劃許多展覽。評論多關注錄像藝術、藝術與科學發展、另類前衛運動。2016年為空場藝術聚落藝術總監與台灣大學藝術系兼任講師。現為多倫多大學電影系博士候選人。

201310_2F-北美館失重 入侵北美館

201310_2F北美館失重-蔡明亮是夢

我們都是時代的炮灰展 2015 王鼎瞱 Get aPrize

我們都是時代的炮灰展覽文字

空場2016草率季1

空場2016草率季2

影像的第三方認知_展出現場_王鼎瞱 若林純子

影像的第三方認知_展出現場_2 蘇匯宇超級禁忌

本文感謝國家文化藝術基金會、文心藝術基金會、現象書寫-視覺藝評專案。感謝藝術家王咏琳提供圖片資料,以及本專案執行團隊:李寅彰執行文字工作與聯繫、在地實驗影音檔案庫胡育榕執行資料處理與編輯。