影音檔案庫

影音檔案庫

高千惠 VS 傅雅雯

■ BB.Call,從水墨到新媒體的傳呼

高千惠(以下簡稱「高」):1990年代後期,妳北上到台灣藝術大學學習,主要修習的是水墨,現在卻是新媒體或多媒體藝術家。作為一個北上的外地生,當時最大的挑戰是什麼?這些早年經驗,對於妳何以能成為國際活動的藝術家,何以能在柏林經營國際交流的展演空間,應該都是有跡可尋的生存能力訓練。

現在旅居歐洲的80後藝術工作者逐漸形成一個數量。因駐村、留學、藝游等機會而留下來的創作者不少。許哲瑜、吳權倫、鄒婷、張嘉哲、郭柏俞、佘文瑛等人,於疫年的2019至2022年間,均在德國進行留駐、創作、策劃等活動。以創作者身份來說,妳已經在德國蹲點18年,並來往台德兩地。也許妳走過的藝術養成與文化交流經驗,可以成為年代的一種回響。

傅雅雯(以下簡稱「傅」):雲林虎尾是我的故鄉。從小就喜歡畫畫,就讀台南女中的時候,就到嘉義的畫室學習素描、水彩等基本的繪畫技巧。後來順利考上台藝大美術系,主修水墨創作。除了水墨、書法、篆刻的學習,還有素描、水彩、油畫、複合媒材等,當時美術系還沒分成兩系,可以自由選擇喜歡的課程。

在台藝大期間,我受到東、西方藝術學科的薰陶,印象很深的是阮常耀老師的篆刻課程,教我們如何在很小的石頭空間裡,平衡筆畫與力量;選修複合媒材的課程中,林偉民、林兆藏、顏貽成等老師,也都帶給我一些創作上的啓發。這些課程均引領我對跨媒材的興趣。

剛上大學,還在用BB.Call。那時手機尚未普及,電子訊息是用一組號碼或是符號來傳達。大二的時候,我買了人生的第一台電腦,自學電腦繪圖,也到校外上電腦課,學到幾項軟體技術,就開始接數位繪圖、動畫的案子來維持經濟開銷。工作經驗的累積,讓我對電腦數位創作產生更強烈的興趣。畢業之後在廣告公司工作一年,便準備到德國念媒體科技藝術,想學習更多元的媒材與更大的創作可能性。

高:妳提供了另一種藝術工讀生的現實生活景觀,這些生活經驗在藝壇常被忽略。藝壇想像的年輕世代都有一個框架,在學校即有很多實驗性的藝術聯誼、關心公共事物、介入不同的前衛性質活動、在一些新人獎中嶄露頭角。我們比較少關注到,十八、九歲的藝術學生,在外地獨立生活的日常現實。

妳上大學的1999年至2003年四年間,台灣正是將當代本土藝術引介到國際藝壇的重要活動期。然而,妳直至2007年到2016年,以9年時間打掉重練,似乎妳對「當代藝術」的實踐學習,是出國之後才正式開始。這個轉渡,是如何發生?

傅:我的家庭環境比較純樸且保守,造成我到大學時就如脫韁的野馬,不斷想吸收新的知識與文化養份,也因為城鄉文化的差距,無論是打工或是求學,反而會更仔細地觀察一些日常小細節。

1999年至2003年,在台藝大求學時期,林偉民老師會把國外看到的當代藝術展覽現場照片-如威尼斯雙年展,放到幻燈機裡面,提供給學生看。這些分享不斷刺激我思考:哇!原來當代藝術也可以有這麼多元的創作手法、這麼有實驗性,不是只有平面上的美感而已。每次上完課,這些問題都會釐清我自以為的藝術界限。因為這個原因,也讓我決定到德國吸取更多媒體藝術、運用電腦的藝術,或是數位化的藝術,或是跨領域的方式,讓自己有更大的創作能量。

■ 萊比錫,獨立思考與媒介開發

高:因為教育體制的不同,德國與藝術相關的大師班,與台灣的「碩士」概念不同。從台藝大到萊比錫藝術大學,妳在學程設計上看到什麼差異?台灣的經驗是否帶給妳一些不同於在地生的優勢或劣勢?

傅:這兩體系的確有很大的差異。我在柏林修習語言兩年,同時準備作品集報考有關媒體藝術學系的學院,當時在德國的選擇不多,德國也還不承認台灣的學制,我在台灣藝術大學累積的學分無法在德國被認證,因而必須重頭開始報考大學。

萊比錫藝術學院媒體藝術系,和臺灣最大的差異是藝術理論課。老師會提供每個學期的書單,讓學生自己選擇閱讀什麼;老師會在書單裡面,先訂好討論哪一本書的章節,然後在課堂中讓大家一起討論。這些內容可能是藝術相關的哲學或是心理學之類,在討論過程裡,大家會對同一段文字產生不同的解讀,透過討論來思考每人對於同樣詞句的不同理解觀點。在台灣藝術大學時,理論課多是色彩學、美學、藝術史等,課堂的考試需要去背誦相關的藝術名詞。德國理解式與討論式的開放教育過程,讓我學習到如何研究自己關心的藝術議題,並開始獨立進行作品計畫。

還記得在萊比錫媒體藝術系大一上課時,老師會邀請製作聲音喇叭、聲音接受器的專業技術人員,帶材料來,讓大家在現場製作收音器,可以邊走路,邊收環境音,發現平常沒有注意到的聲音。這類工作坊的課程,不只在於創作實踐、體驗,也幫助我們對於媒材技術的了解,進而加以運用。

高:卡塞爾文件展、柏林雙年展等展項,均樹立了德國當代藝壇,是一個歷史意識型態與政治議題傾向明顯的地方。妳的9年的創作學程,修習上有沒有一些政治哲學或美學上的要求?

傅:德國藝術學院沒有政治哲學或美學上的必要要求。但因為社會當下發生什麼的事件,或值得討論的時潮議題,理論教授或創作教授會和學生一起發展出學期要討論的課程。因為地利,老師也會帶全班集體到卡塞爾文件展看展覽。看展期間,會挑幾個晚上一起討論,分享心得。

基本上,藝術學程上的創作是傾向自由的。老師會因應學生的關注點來討論創作,不會統一性地引導到大議題之下進行討論,可以說是因材施教的態度。另外,在課堂上,老師講的話還沒有學生多;多數學生都很勇敢發言,提出對彼此作品的質疑與建議。這個過程,讓我學習到很多說話的方式–如何更直接地切入問題點、如何觀察、如何去探討議題,以及如何減少迂迴的討論態度。

■ 寓居,身體與空間的不可見能量

高:妳的畢業製作,最終涉及到那些議題與美學內容?透過作品,妳當時想解決的是什麼藝術問題?這件作品的形成過程,對妳日後的創作有那些延續性的影響?

傅:2013年,我碩士的畢業作品是〈Der Körper, in dem ich zu Hause bin〉,中文翻譯為「寓居」。意思是,我在這個身體裡,如何感受像在一個家裡面。它主要想討論文化差異與自我認同的議題。

2004到2013年間,我不僅以外國人的身份在德國求學,也在歐洲作藝術駐村,經常要面對與反省自己的應對與交流方式,或是各種情況下的反射行為。我說出來的話、我的感受,都在台灣文化和德國文化的思維中交叉進行,必須站在兩個文化思維的角度去衡量。這些經驗是引起我作「寓居」的動機。它的問題意識包括-在不同文化影響下,我們如何評估身體行為上的價值,或者是身體和社會地位之間的關係,或者因為這樣的關係,會隨著什麼樣的角色,使我們不斷的運作下去。

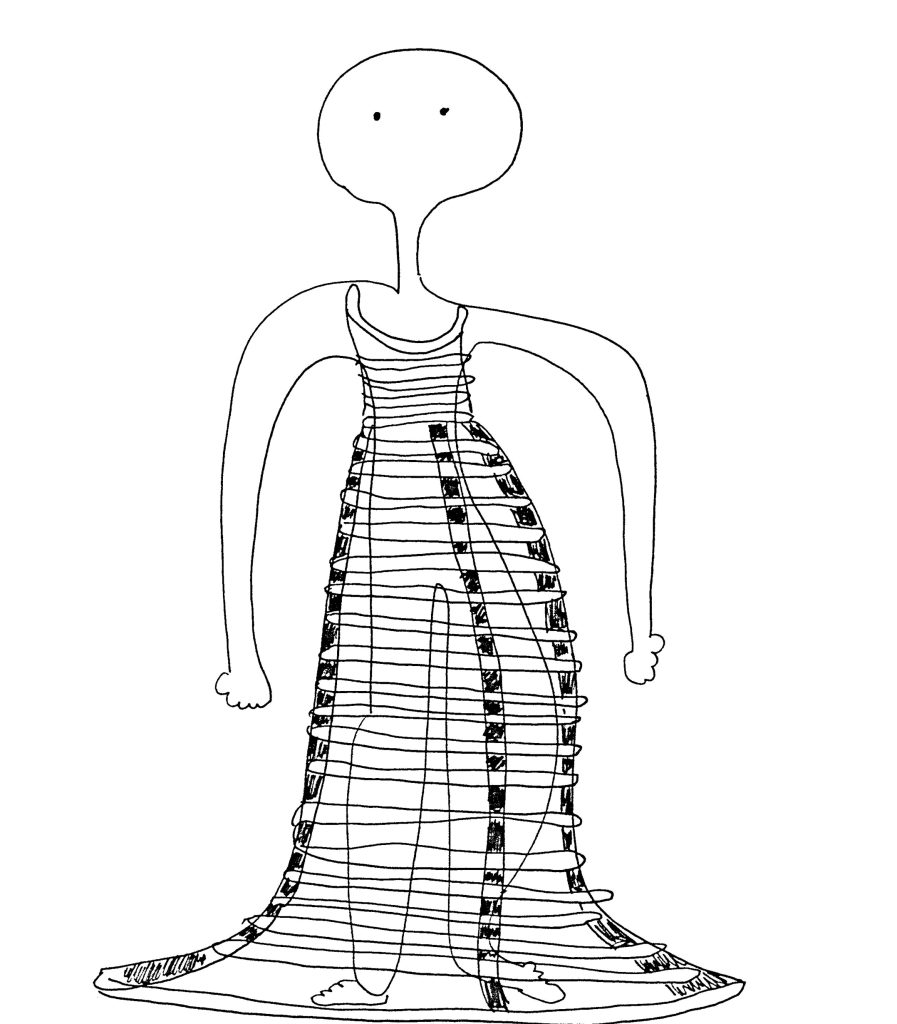

這件作品〈Der Körper, in dem ich zu Hause bin〉是錄像與現場表演裝置。根據當時的作品草圖,我想做一件雕塑性的裝置作品,每一個鐵環都連接了特製彈簧,它會因為身體的力量或肢體的動作而產生不同的拉扯變化。這個由80個鐵環、彈簧製作而成的雕塑裝置,不能說是衣服,而是社會環境給我們的身體的一種侷限。我的身體會隨著彈簧的拉扯而承受極大的力道,而彈簧是一個有延展空間的材料。我想在肢體動作與物件力量的拉扯中,創造出在雕塑裝置與身體之間的一種對話。錄像製作上,則在於呈現沒有雕塑裝置的狀態,希望讓觀眾感受到兩個情況的對比:即使沒有可見的雕塑物,那個極限從不曾離開。我是以這兩個視角來呈現對比的狀態—如何將這些看不見的狀態被看得見。

這件作品也是我第一次在多媒體裝置裡,運用了身體表演的元素。我之所以會想把身體當成媒材或當成表演元素運用,是因為德國藝術教育非常重視創作議題與研究思維。這個理性的思維訓練,需要做很多的研究,甚至別人為什麼這麼做,也都要求提出一種辯證。我參考了不少作品,看似非常地極簡,也都有完整的論述支持;但對我來說,即使有陳述,還是感覺少了些什麼。於是,鼓起勇氣,在作品裡放進了一些身體元素。我希望觀眾不要只是閱看,或僅是單純的視覺感受,而是透過作品表演的現場性,引導觀眾對作品產生新的理解與感受。因爲這緣故,身體表演性,也成為我重要的多媒體使用元素。

高:剛剛我腦中閃出很多畫面。例如妳提到寓居,讓我想到加斯東・巴舍拉(Gaston Bachelard,1884-1962)的「空間詩學」。但是,「空間詩學」是從個人跟空間、居家生活的空間情境出發;妳的創作則是把個人的身體情境,置放到集體社會與文化方面的空間裡,尋找一種自適的可能。作為聆聽者,以及習慣於因看作品而產生思考的人來說,我會認為它也涉及了抽象哲學與視覺美學上的過渡。

妳的創作型態,包括用身體作為媒介的方式,則讓我想到兩位女性藝術家的作品。第一個是田中敦子(Atsuko Tanaka,1932-2005)的《電氣服》(Electric Dress,1956)。《電氣服》是將電器穿在身上作為一種能量,與妳的發想與目的不太一樣。在用雕塑裝置進行演出上,讓我聯想到的是奧地利的女性藝術家Valie Export(原名Waltraud Lehner,1940-)。她選擇用觸感、用影錄、用互動去作身體感知的刺激。觀眾可以用手伸入作品裡頭,進行深入的接觸。在似乎相似的脈絡類型之外,妳的語境應該不同。有沒有那位藝術家,妳覺得更有對話性?

傅:在創作過程裡,老師曾提到–看到我的作品會聯想到瑞貝卡.霍恩(Rebecca Horn,1944-)的作品,也因此,我關注了她很多創作思維。她在探索身體與空間的關係上,製作了很多由身體延伸出的詩意作品。她曾說「這一切都是相關聯的」。她運用了跨媒體創作,多透過想法、故事文本、素描為發想,以雕塑,表演,電影製作和動力機械裝置等方式產生作品。譬如她在1972年的計畫「Handschuhfinge」-嘗試著手臂的延伸,在其中探索人與空間之間的平衡。在她的作品裡,不管是探索自身的身體,或是它的機械性,將其轉化為機械。嘗試找到在空間裡擴展自己身體的可能性,並且也在不同的情況下充滿潛在危險的

■ 消隱,雙重文化的移動感應

高:當代藝術家的作品,不僅在於讓觀者只談論到他本人,最好還能產生更多的閱看連結。形式美學之外,介入跨文化的溝通與對話,是當代藝術的趨向之一。這個現象,似乎也可以從其他留歐藝術工作者身上看到;他們置身歐洲,卻又反身關注亞洲事務。前一世代的歐美習藝者,顯然比較沒有這種發展趨向。妳的個人經驗與觀察是什麼?

傅:我在德國求學期間很長。從2007到2016,將近十年的時間。這段期間台灣與德國的文化薰陶,對我都具有關鍵性的啟發。例如,我在處理工作事情的方法蠻受德國文化的影響,比較有組織性與理性;但是在感性方面,還是有滿滿的溫暖台灣人情味心態。這樣被兩個文化影響的我,共同存在一個身體裡面,彼此提點對方,或是相互激辯,幫助我找到面對生活困境的出口。不管是在找尋作品的靈感或是社會議題,都會促進我產生多元的觀點。

藝術家這份職業,不僅需要面對現實經濟上的考驗,還需努力讓一般民眾對於這份職業產生認知。對我來說,藝術創作從來不是種夢想,而是以自己研究議題和藝術創作的能力,呈現出工作的成果。舉例來說:我需要尋找最低成本的支出來維持生計;在創作上,我偶爾要兼職其它工作,以及申請國家或城市的藝術補助,來支持藝術計劃的發展。就像您提到的,這些年我陸續觀察到,留歐的藝術工作者也很關注南亞的文化發展,也會在不同的跨域計畫合作中,發展更多作品的連結。

高:妳在歐洲或是台灣,是否會因為空間環境的不同而有改變?我在2020年國立台灣美術館的「台灣美術雙年展—禽獸不如」中,看過妳和周書毅合作的作品《活者》,2021年也在台北市立美術館看到妳的個展《變形中》。兩者皆涉及物體與其所處空間的張力、外部的反作用力、某種物體移動的路徑。在抽離敘事、事件的展示空間裡,作品多凸顯出視覺性的感官效果。妳似乎選擇用去脈絡化的藝術語彙,表現那些強勢介入人們的生存情境。或認為,分裂人們的認知與感官的種種事件,是一種人類恆長的社會狀態。

在創作動機上,妳有沒有特別想暗示的年代特殊現象?例如,妳使用或暗示的移動感應器及監控科技,都是當代的科技產品或元素,妳是基於生活經驗或傳播訊息,而認為當代人的認知與感官能力正在被剝奪中?而人們要如何,才能再度擁有妳稱謂的:「感受真實世界的權利」?或許,妳可以以自己的作品產生為例,陳述它們的創作動機、對話對象,以及觀眾反應。

傅:《活者》這件作品首次發表於2014年,後來也創作出不同的版本。在2020年台灣美術雙年展的邀請下,開啟與周書毅共製《活者》的新版本,也在彼此討論作品過程中,激發出不同的想法。對我來說,要找到合適的合作表演者很不容易。因為我期許觀眾看到的並不只是肢體的張力與美態,而是身體表演性與裝置結合過程中,所傳達的作品意義。這樣的跨領域合作,需要創作者彼此頻繁的討論,在分歧時積極尋找共同的理念,漸而形成雙方合意的共識。

《變形中》計畫是我在赫勒勞—歐洲藝術中心(HELLERAU – European Centrefor the Arts)駐村的研發作品。駐村期間,有機會參與2019年的「Tanzkongress舞蹈季」,透過不同的工坊開發出身體與空間的關係,對於正在執行實驗創作的我很有幫助。那時,正值歐洲疫情延燒初始。記憶深刻的是,歐洲陸續鎖城,甚至有三個禮拜的宵禁,限制民眾外出長達幾個月。而城市有很多監控的方式,人與人之間也會有道德的監控,都會導致行動被侷限,無法與親友接觸,只能維持網路上的聯絡。因此這件作品創作背景,也受到當下發生事件及疫情情勢所影響。

個人需求的行動自由和社會政策彼此碰撞。不實的媒體報導與團體分歧、人與人之間的溝通,因為誤解更顯激烈,不斷凸顯出社會的分裂現象。這些疫情後情勢的變化,持續影響我創作的過程。在作品中,我透過動力裝置逐漸改變拳頭物件的形體,以致拳頭物件經過長時間的敲打及碰撞,形體逐漸崩解。除此之外,在眾多大大小小的拳頭裡,也隱藏了冰塊拳頭。在展演過程中,它們從固態融化成液體,也因變形而消失。

這如同權力的消逝與隱形,也呼應主題中層層交織的權力關係,正持續地發生變化。除了裝置物件上的形變,我仔細設計了裝置物件的位置,尤其是旋轉裝置下的拳頭–彼此之間的距離計算。它們會透過我和書毅的打擊和旋轉,適時地產生碰撞。同時,我在拳頭物件以及我和書毅的肢體上,也穿戴了移動感應器,讓身體的移動位置產生聲響。這些碰撞的聲響會呼應現場情況,即時發生未知的對話。

這件作品曾在德國和台灣發表過,兩地的觀眾反應很不一樣。德國觀眾曾經跟我說,在展覽空間看見這件作品時,期待的是作品想要傳達什麼?他們看到作品運用了身體表演性和裝置的結合,呈現的是作品的整體性。在台灣呈現這件作品時,有觀眾跟我說,他們進入展場空間時,會期待看到肢體的表演,或是劇場的表演能夠帶給他們那些新的感受。這些寶貴的回饋都會讓我持續的反思,下一件作品如何能與觀眾產生更多的共鳴。

■ 滲透,新媒體藝術空間的跨域經營

高:兩地觀眾對作品的期待與反應,可能涉及到觀眾對於「何謂藝術」的想像與人文認知。另外一個主題,我想談的是有關藝術空間的發展。這個空間機構對妳來說應該很重要,也可能跟台灣藝術生態相關聯。

首先,新媒體創作者的藝術生產模式與其他媒材不同。與日常性、慣習性的生產不同,你們多傾於計劃性或方案性的製作。對妳來說,藝術創作是否變成一種更接近「計劃型工作室」的概念,必須要有介入的據點、合作的人事項目、對話的題材?另一方面,在過去十多年間,台灣文化政策包括了國際藝術交流的鼓勵。台灣國藝會自1997年於常態補助機制即開放「國際文化交流項目」申請,2014年起更因應台灣藝術國際拓展政策方針及回應環境生態需求,將該項目補助修訂為一年六期,並陸續開啟相關大型補助專案。

妳往返於台灣和德國之間,是否也見証了台灣在台德國際藝術交流上的一些發展過程?例如,2009年初,妳曾介入一個推廣台灣藝術在柏林的國際文化交流組織「柏林台灣藝術協會」,又稱「BERLIN tamtamART」。2013年也與「鏡.花園IPIX」跨界合作,於台北成立「tamtamART TAIPEI IPIX」藝術空間。能否談談這個海外民間性質的台灣藝術協會,它是如何經營、維繫?是否也受益於這一波的「國際文化交流」政策?

傅:2006年與2013年間,在國外旅居的台灣人可以找到發表作品的機會,還是蠻不容易。我和一群朋友雖然在德國進修學業,但也想做更多的事-例如創立實體空間、成立藝術平台。於是,在2009年成立了「BERLIN tamtamART」藝術協會。它是在德國律師的協助下成立,設立簡單的章程,並無法人,是一個非營利的藝術組織,包含七人以上的成員、章程與目標。

有關營運上,當時實體空間的租金是我、洪韵婷、黃玄三人共同負擔,展覽開幕時偶有販售簡單的餐食來打平布展材料費,同時,我們自己也兼職工作來負擔營運支出。我們計畫每個月策劃一項展覽以及週末的活動,定期的邀請策展人前來策劃展覽。策展人的計劃活絡了當時的展覽空間,為這個空間提供許多寶貴的交流內容。

高:我作了一點預談功課。2013年,「tamtamART Taipei」空間策劃的「鏡.花園」主題性系列展(Garden of Mir(ror/acle) series exhibition),宣稱聚焦於景觀/奇觀化的當代社會面貌,並連續由五位藝術家個展取代聯展。2015年至2017年的「滲透媒體影音藝術節」,試圖凸顯影像媒體素材被極度快速生產後,所造成當代社會奇觀化的「滲透性」。2019年與2020年則和新加坡藝術團體「Inter Mission」合作,策展了「超級-軌跡-當代媒體與生活的總和」、「超級-軌跡 運動中的生活」,並分別在臺南美術館2館與新加坡藝術科技博物館展出。在這些活動中,妳扮演了什麼角色?妳的作品是否與此系列理念有關?

傅:我們在柏林經營「BERLIN tamtamART」近四年。當時成員洪韵婷因家庭因素決定回台灣,我們不得已在2013年結束柏林實體空間的營運,但仍然持續發展「tamtamART」藝術組織平台。

2013年春夏之際,「tamtamART」正式與「鏡花園IPIX」跨界合作,於台北成立「tamtamART TAIPEI IPIX」藝術空間,是由洪韵婷、何尉民、蔡家榛、黃香凝、鄒逸真五人經營。至2015年,此空間致力於匯集各領域、跨學科之藝術家及其創作,提供一個實驗性的當代藝術空間,同時也與「BERLIN tamtamART」藝術平台搭起跨國橋梁,提供柏林及台灣藝術家,甚至兩地城市民眾文化的交流平台。2017年初,也在高雄立案了演藝團體「tamtamART TAIWAN」。

我們希望可以透過多元化的國際交流,共同創作一些計畫,提供實驗性的作品與實驗性的交流。您剛提到的策展案,是由「tamtamART」團隊集體分工合作,透過計畫策展的方式跟不同國家的藝術單位合作,以便拓展國際間的文化溝通和相互理解。很感謝「鏡.花園IPIX」對「tamtamART Taipei」的支持,不僅是支持空間場租,也協助基本的活動經費。後來,洪韵婷和我考量維持實體空間的困難度日益嚴峻,加上「鏡.花園IPIX」收回空間,我們才停止繼續營運實體空間。

如前述,「tamtamART」的成員大多是使用新媒體的創作者,所以傾向於從新媒體的創作及展覽為開端,再延伸出滲透的概念。這些都是大家討論後,一起產出的共識。

■ 義肢,作為社會適應性的條件

高:妳現在的德國萊比錫藝術大學媒體藝術科博士學程,是怎樣的「藝術創作理論研究課程」?妳的研究方向與方法為何?妳近期的創作是否與之相關?在當代藝術領域,妳認為新媒體創作者的生存可能性有那些方向?在他律性的趨動氛圍下,妳又如何去維持一種創作上的自律性呢?

傅:我在萊比錫完成藝術大師班學程。德國的大師班並不能說是博士,但是大師班學歷在台灣認證等同於博士。大師班不是主修理論研究性質的學位,主要還是在藝術創作這方面探討,並不需要像正統的博士一樣墨守繳交100頁論文的規定,而是以創作作品呈現且公開口試,作為主要畢業考試規範。創作論述依照藝術家的表達需求來撰寫,在創作與理論上的文獻辯證,是相對自由的。

在大師班修業的過程裡,我對於「義肢」這項領域,有關穿戴身體上的裝置很感興趣,也做了許多研究,如史泰拉克(Stelarc, 1946-)《第三耳》。也因此,在積極詢問下,找到德國一家義肢公司(Sanitätshaus Schürmaier)和我合作,期間長達一年。那段時間我常到他們的實驗室做研究,也會想詢問他們的工作人員,對於科技技術與醫療技術結合的想法如何?那時候新聞常有有3D列印技術打造義肢的消息,或是與新媒材技術的結合,都引起我的關注,但創立義肢的老闆跟我說,這些媒體報導的新技術,看似前衛,但都尚未實質上幫助到需要的病人。這樣的對話,也提點了我問自己,在藝術計畫裡面,透過這樣醫療技術的運用,究竟想要發展的是什麼?

當時我從實驗室裡,學習如何在脊椎上或是腿上打造的義肢,在假設醫療資源的貧脊下,運用塑料和鐵件的結合,去讓腿部的肢體可以更強壯,進而延展身體與物件結合。每一次都體驗到壓克力材料附著在身體上面產生的疼痛,進而思考如何去運用媒材減輕這些疼痛。這些創作過程,都不斷地在回應計畫作品的核心:「社會的適應性」。

在作品「有/沒有你」(With/Out You),我穿戴上特製的身體裝置,這個身體裝置是延伸了身體、強化身體,但也從中擾亂了身體原有的平衡感。即便我穿上裝置,沒有完全的移動自由,但我可以運用穿戴裝置的腿來支撐更沉重的重量,甚至可以變得更強壯,同時也會造成行動緩慢。每一個肢體行為,或是表現出來的狀態,看起來是障礙重重,卻也充滿值得討論的趣味。在這些不尋常的肢體動作中,身體卻也能合理地、持續地往前移動,並在其中尋找出路。

大師班的修業過程對我幫助很大。藝術學院的學生要脫離學校獨立出來,需要有段適應的時期,尤其是創作上往往備受經濟所侷限,無法持續發展。和教授討論後繼續鑽研大師班,剛好可以延續研究議題,也運用學校現有資源緩解經濟壓力。教授鼓勵我去其它城市駐村,開拓視野也發展自己的創作計畫,適時發表,讓新媒體創作有更多可能性。

■ 機構,吸引外來藝術工作者的重要橋樑

高:妳的創作理念相當清楚-義肢作為適應社會的條件,不僅是創作也是社會上的一個討論點。萊比錫藝術課程的討論,有點像創作理論的課程,涉及了創作研習、獨立研究和藝術實踐。我覺得當地老師能以學生的方向為考量,而不是帶著學生去做他們要做的事,或是形成一種統一方向,是很好的教學倫理。

近年,台灣留德或旅德的藝術工作者還是有些數量。妳認為目前德國能吸引外來藝術工作者的條件是什麼?德國在創作上所提供的前衛性,對台灣是否有影響力?最後,妳從新進旅德藝術工作者的身上,看到那些年代處境的差異

傅:2004年出國求學的時候,每個禮拜要去網路咖啡店,投硬幣打電話跟父母報平安,那時候網路不發達,資訊都需要歷經生活的碰撞才能獲得。現在,很多人也不是因為求學才來到國外,大家語言能力都很好,可以主動找到許多工作或計畫性的機會。此外,網絡日漸發達,要聯繫國外藝術家或機構談合作,以便發展自己的創作,平台愈來愈多。

2023年間,我在柏林的貝塔寧(Künstlerhaus Bethanian)駐村。這機構是協助專業藝術家的創作發展,該組織團隊完善,致力批判性地反思當代藝術和文化的發展。我在德國完成學業,對於德國語言和文化有一定程度的認識,會想申請貝塔寧駐村機構,是希望可以在國際交流上連結議題性的文化行動,以及思考如何促進不同的領域和公眾進行交流和合作。對於我來說,在創作的過程中,機構扮演一個很重要的橋樑。創作不是一個人在角落埋頭苦幹,而是透過溝通和研究,開發更多思考層面的可能性。這過程裡,能協助我跳脫慣性的框架,激發出新的對話。

德國最能吸引人的工作條件,是他們很理性,也具開放性思考。當你提出合作案時,只要能夠清楚講出你的目標訴求,大家都願意聆聽與溝通。就我所知,德國是歐洲國家中,在房租或基本飲食上能提供基本權益的地方。這裡吸引了世界各地的工作者,知名藝術家奧拉佛•艾里亞森(Olafur Eliasson, 1967-)在德國也有工作室。

對我來說,穿梭各地工作各有優、缺點,期許的是各項創作計畫可以在合適的社會情境和議題下發展。例如,我也喜歡在高雄和台北工作。與文化藝術工作者齊聚的交集都給我蠻多的滋養,這些是我在德國工作時,十分想念和珍惜的能量。

傅雅雯 Ya-Wen Fu

獅子座,臺灣雲林人。台灣藝術大學學習期間主修傳統繪畫,課後自學動畫軟體、修圖、影片剪接,對電腦程式、多媒體技術產生興趣。2004年至德國求學,從大一學程開始研讀媒體藝術,並於2007年至2016 年間完成德國萊比錫藝術高等學院媒體藝術文憑以及大師班學位。在求學過程中以及畢業後,不斷以不同方式結合多元媒材與技術,進行身體與空間的對話,也是「BERLIN tamtamART」創辨者之一。曾參與2020年國立台灣美術館的「台灣美術雙年展—禽獸不如」,並於2021年在台北市立美術館舉辦個展《變形中》。現為德國柏林貝寧塔駐村藝術家。

作品《如此荒繆!》創作過程,2023

《釋放邊緣》,2022版本,瑞士Schlossmediale 2022當代藝術季,Photo by Michael Kewitsch

《變形中》,現場表演紀錄, 2021版本,個展,台北市立美術館,Photo by 郭潔渝

《變形中》,錄像,2021,個展,台北市立美術館,Photo by 郭潔渝

《Under Tension》,2022版本,高雄衛武營/榕樹廣場,Photo by 郭潔渝

《Under Tension》,2014版本,Atelier-Atrium/ zum Harfenacker 6 , Leipzig ,Photo by sabine adam fischer

《有/沒有你》,2016,個展,Kunstkraftwerk Leipzig,Photo by Nicolás Rupcich

《有/沒有你》,2016,漢諾威,Photo by Ya-Wen Fu

《寓居》,2013,CYNETART新媒體藝術節,HELLERAU – European Centre for the Arts 赫勒勞歐洲藝術中心,Photo by Nicolás Rupcich

《寓居》,2012,作品草圖

本文為國家文化藝術基金會、文心藝術基金會贊助 「現象書寫-視覺藝評專案」。感謝藝術家傅雅雯提供圖片資料,以及本專案執行團隊:李寅彰執行文字工作與聯繫、在地實驗影音檔案庫胡育榕執行資料處理與編輯。